CentOS Linuxサポート終了の対策とは? 3つの選択肢のメリットを比較しながらご紹介

CentOS Linuxは、無償かつ安定的に動作するOSとして長年多くのユーザーに選ばれてきました。しかし、現在リリースされているCentOS Linux 7が2024年6月30日にサポートを終了することから、OS移行などの対応に迫られている方も多いのではないでしょうか。

本記事ではそのようなユーザー向けに、CentOS Linuxサポート終了の対策法として、3つの選択肢をご紹介します。それぞれのメリット・デメリットも解説していますので、まだ対策がお済みでない方はぜひご参考にしてください。

目次

CentOS Linuxのサポート終了とは何か?

CentOS Linuxは、これまでCentOS Projectというコミュニティによって開発されてきました。

しかし、2020年12月にCentOS Projectは開発方針を変更し、最新バージョンのCentOS Linux 8を大幅に予定を短縮した2021年末にサポートを終了し、現在提供中のCentOS Linux 7も2024年6月30日にサポートを終了することを発表しています。

サポートが終了すると、OSの新たな脆弱性が見つかっても不具合が修正されたアップデートが提供されないため、セキュリティ面でのリスクが増加します。

また、サポートが終了したレガシーOSに対応可能なハードウェア・ソフトウェア製品も生産数が減少するため、同じ環境を維持し続けるのは大変困難になります。

これらの理由から、現在CentOS Linuxを利用しているユーザーは、サポート終了までに新しいOSに変更するなど、何らかの対策を行うことが必要です。

しかし、代替えのOSに乗り換えるためにはアプリケーションの開発に多くの時間や労力が必要になるなど、すぐに対応できないケースも多くあります。

それでは、CentOS Linuxのサポート終了に対して、どのような対策をすればよいのでしょうか。

次の項目で、3つの具体的な方法についてご紹介します。

CentOSサポート終了の対策

CentOS Linuxのサポート終了の対策には、大きく次の3つがあります。

- ① 代替えOSへの乗り換えを行う

- ② CentOSの延長サポートサービスを利用する

- ③ セキュリティツールの導入

最も理想的な方法は、代替えOSへの乗り換えを行うことです。現在利用しているCentOS Linuxと同じ環境が使える代替えOSへとスムーズに移行できれば、問題なく運用を継続することができます。まずは、OSの乗り換えができないかを検討してみましょう。

次に、CentOSの延長サポートサービスを利用する方法があります。CentOS Linuxの移行がサポート終了までに間に合わない場合、有償の延長サポートサービスを利用することで、サポート終了後も安全に運用できます。

そしてもうひとつが、Deep SecurityのようなレガシーOSに対応したセキュリティツールを導入することです。OSの脆弱性を狙った攻撃をセキュリティツールでブロックし、リスクを軽減することができます。

以下に、それぞれの対策についてメリット・デメリットも含めて詳しく解説します。

対策①:代替えOSへの乗り換えを行う

代替えOSとして、最もよく選ばれているのが、AlmaLinuxとRocky Linuxです。

これらは、CentOS Linuxと同じく、Red Hat Enterprise Linux(RHEL)のソースコードを元に、商権にかかわるものや有償アプリケーションを除いて無償利用できるようにしたRHELクローンです。

AlmaLinuxとRocky Linuxのいずれも、不具合や脆弱性に対するアップデートが継続されているためセキュリティ面でも安心でき、サポート体制も充実しています。

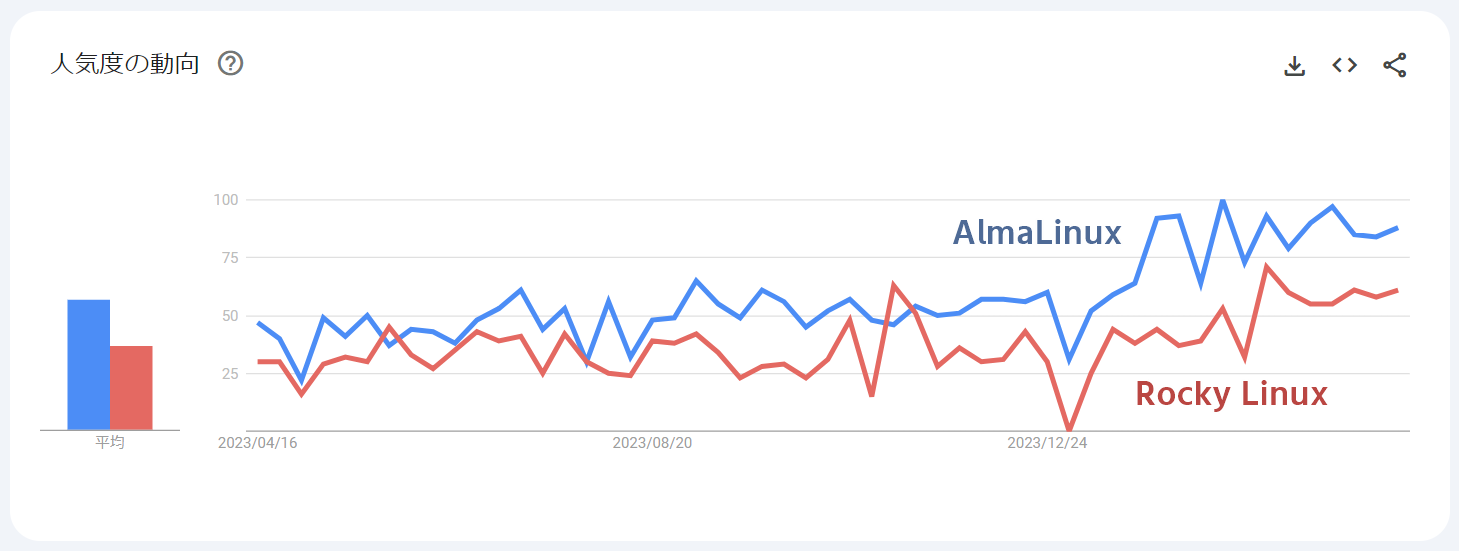

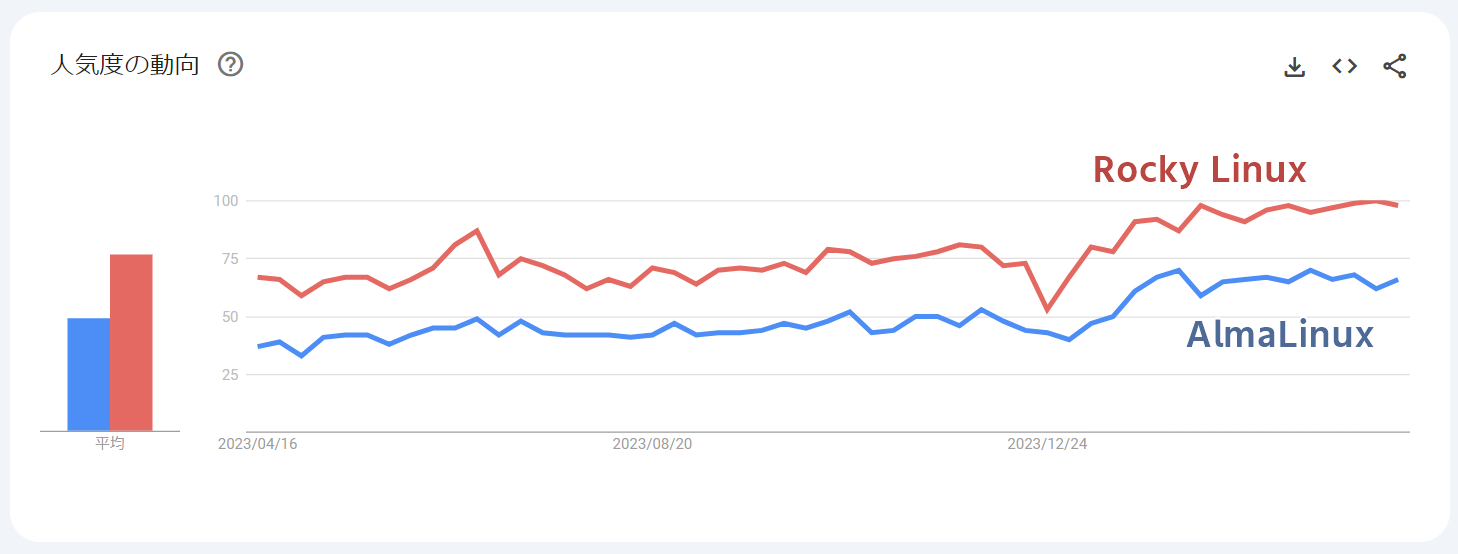

Googleトレンドで調べてみると、AlmaLinuxとRocky Linuxに対するニーズが過去1年間で約2倍に高まっていることがわかります。

ちなみに、このグラフは日本国内でのトレンドを示したもので、日本国内ではAlmaLinuxの方が人気が高い結果となっています。

参考として、世界全体で見ると、下のグラフのようにRocky Linuxの方が人気が高いことがわかります。

これら代替えOSに対するニーズは、CentOS Linuxのサポート終了に伴い、今後ますます高まることが予想されます。

このように、代替えOSとして人気の高いAlmaLinuxとRocky Linuxですが、その違いは以下の通りです。

| 代替えOS | 特徴 |

| AlmaLinux | ・CloudLinux社が主導するコミュニティで開発しているRHELクローン ・RHELと同等のサポート期間 (10年) ・CloudLinux社による有償サポートがある ・Plesk対応済み ・開発を主導するCloudLinux社はクラウド・ホスティング向けOSで長い実績がある ・CentOS Linuxの後継として開発されたRHELクローンの中ではリリースの速さの実績No.1 ・詳しい説明はこちら |

| Rocky Linux | ・CentOS Projectの共同設立者が立ち上げたコミュニティで開発しているRHELクローン ・RHELと同等のサポート期間(10年) ・共同設立者のCIQ社による有償サポートがある ・Plesk対応済み ・コミュニティ主導という点でCentOS Linuxに立ち位置が近い ・CentOS Linuxの後継として開発されたRHELクローンの中では知名度とコミュニティ規模No.1 ・詳しい説明はこちら |

(参考記事:CentOS Linuxの終了問題と対策について)

CentOS Linuxから代替えOSへ乗り換えるメリットとデメリットは、それぞれ次の通りです。

メリット

- ・無償で利用可能

- ・CentOS Linuxの後継として開発されているため比較的移行がしやすい

- ・移行後は不具合や脆弱性が生じても継続的にアップデートが提供されるためセキュリティ的にも安心

- ・必要に応じて有償サービスも利用可能

デメリット

- ・システムによっては移行に時間やリソースがかかり、移行が難しいケースもあり得る

対策②:CentOSの延長サポートサービスを利用する

CentOS Linuxの延長サポートサービス(有償)を利用すれば、すぐに移行ができなくても、セキュリティを保ちながら安定した運用の継続ができます。

CentOS Linuxの延長サポートサービスは、さまざまな会社が提供しており、サービス内容や料金も提供会社ごとに異なります。

提供会社には、サイバートラスト社や日本RA株式会社、SBテクノロジーなどが知られており、それぞれのサービス内容・料金は次の通りです。

| 提供会社 | サービス内容・料金 |

| サイバートラスト社 | ・CentOS Linux 7の脆弱性に対するセキュリティアップデートと日本語によるテクニカルサポートを提供 ・セキュリティアップデートは1システムあたり年額210万円(税抜) ・テクニカルサポートは1台・インスタンスあたり年額10万8,000円(税抜) ・CentOS Linux 6の延長サポートサービスおよびCentOS Linux 8に対応した救済サービスも提供 ・詳しくはこちら |

| ・CentOS Linux 6/7/8の脆弱性に対するセキュリティパッチおよび国内エンジニアによる日本語サポートを提供 ・50台以上の大規模環境に対応した「CentOS 延長サポート」と1台から手軽に導入できる「CentOS 延長サポート Lite」の2種類のプランあり ・CentOS 延長サポートの料金は要問い合わせ、CentOS 延長サポート Liteの料金は1台あたり年額12万円(税抜)から ・詳しくはこちら |

|

| SBテクノロジー | ・CentOS Linux 6/7/8の脆弱性に対するセキュリティパッケージのみを提供(技術サポートはなし) ・サポート期間はCentOS Linux 6/7/8の各サポート終了日から4年間 ・最低3か月間の短期から利用可能 ・料金は1台あたり19,800円(3か月版、税込)から ・詳しくはこちら |

CentOSの延長サポートサービスを利用する方法には、次のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

- ・CentOS Linuxに何らかの脆弱性が生じても修正パッチが提供されるためセキュリティが保たれる

- ・従来のOSを引き続き利用できるため、移行にかかる時間やリソースを節約できる

- ・将来的な代替えOSへの移行に向けて、CentOS Linuxのサポート終了後も余裕を持った移行計画が立てられる(サポート終了後へ移行を先延ばしできる)

デメリット

- ・プランによっては高額なコストがかかる

- ・延長サポートサービスのサポート期間にも限りがある(無限ではない)

対策③セキュリティツールの導入

サポート終了後のレガシーOSに対応したセキュリティツールを導入すれば、脆弱性を狙った攻撃をブロックし、セキュリティリスクの軽減を図ることができます。

代表的なセキュリティツールには、Deep Securityがあります。Deep Securityは、サイバーセキュリティ業界大手のTrend Micro社が提供している、統合型サーバーセキュリティソリューションです。

Deep Securityは自動で対応OSの脆弱性を見つけ出し、その脆弱性を狙った攻撃コードをブロックするシグニチャを適用します。そのため、サポートが終了したレガシーOSもリスクを大幅に抑えて利用することができるようになります。

セキュリティツールの多くは、実績のあるサイバーセキュリティ会社によってリリースされているため、安心して運用できるのが大きなメリットです。

しかし、その一方で、レガシーOSに対するセキュリティツールの対応期間は限られている場合もあり、いつまでも利用できるとは限りません。将来的なOSの乗り換えも検討しつつ、利用するとよいでしょう。

セキュリティツールを導入する方法には、次のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

- ・ツールが24時間自動的にセキュリティを監視してくれる

- ・レガシーOSをリスクを抑えた状態で利用できる

デメリット

- ・セキュリティツールの導入・運用にコストがかかる

- ・ツールがいつまでも利用できるとは限らない

まとめ

本記事でご紹介した、CentOS Linuxのサポート終了の対策法は、次の3つです。

- ① 代替えOSへの乗り換えを行う

- ② CentOSの延長サポートサービスを利用する

- ③ セキュリティツールの導入

それぞれのメリットとデメリットは、次のようにまとめられます。

| 対策法 | メリット | デメリット |

|

代替えOSへの乗り換え |

・無償で利用可能 ・CentOS Linuxの後継として開発されているため比較的移行がしやすい ・継続的にアップデートが提供されるためセキュリティ的にも安心 ・必要に応じて有償サービスも利用可能 |

・システムによっては移行に時間やリソースがかかり、移行が難しいケースもあり得る |

|

延長サポートサービスの利用 |

・サポート終了後も修正パッチが提供されるためセキュリティが保たれる ・従来のOSを継続できるため、移行にかかる時間やリソースを節約できる ・将来的なOS移行に向けて余裕を持った計画が立てられる |

・プランによっては高額なコストがかかる ・延長サポートサービスのサポート期間にも限りがある |

|

セキュリティツールの導入 |

・ツールが24時間自動的にセキュリティを監視してくれる ・レガシーOSをリスクを抑えた状態で利用できる |

・セキュリティツールの導入・運用にコストがかかる ・ツールがいつまでも利用できるとは限らない |

これらのメリットとデメリットをよく理解したうえで、自社にあった適切な方法で対策することをおすすめします。

また、対策に悩まれている方は、多数の移行案件のお手伝いした実績のある弊社にぜひご相談ください。