※本記事は2023年2月時点の最新情報を掲載しております。

2021年末にCentOS Linux 8のサポートが終了して1年以上経過しましたが、皆さま対策はお済でしょうか?

CentOS Linux 8の利用が増え始めたところでの突然のサポート終了だったため、まだ対策を取れていない方も多いのが現状です。

また、非常に多くの方が利用されているCentOS Linux 7も2024年にはサポートが終了するため、これについてもそろそろ移行を検討する必要があります。

本記事では、再度の周知とお客さまの移行の一助とするため、CentOS Linuxの終了問題とCentOS Linuxの代替となるディストリビューションや選定時の注意点などを説明します。

CentOS Linuxの終了について

CentOS Linuxは、実績のある有償ディストリビューションのRed Hat Enterprise Linux(RHEL)のソースコードを元に、商権に関わるものや有償アプリケーションを除いて無償利用できるようにしたRHELクローンで、無償かつ安定動作や長期間の修正パッチ更新を望むユーザーに広く使われていました。

しかし、開発元のCentOS Projectの大幅な方針転換により、最新バージョンだったCentOS Linux 8については大幅に予定を短縮した2021年末をもってサポートが終了しました。

1つ前のバージョンのCentOS Linux 7については変更はありませんが、サポート終了が2024年6月と終わりが迫っています。CentOS Linux 9以降はリリースされません。

開発元のCentOS Projectは現在はCentOS Streamというディストリビューションに注力しています。

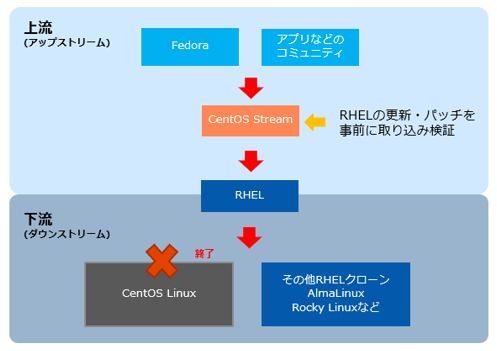

CentOS LinuxとCentOS Streamの関係を以下に示します。

CentOS StreamはRHELに取り込む更新を事前確認するための場として用意されたもので、機能追加や脆弱性の対応などがRHELより先に行われます。

ここで十分に検証された更新はRHELに取り込まれ、RHELのクローン製品であるCentOS Linuxや他のRHELクローンにも取り込まれます。

CentOS Streamは、いち早く更新を受け取れるメリットがある一方、RHELとパッケージのバージョンが全く同じにならないことやサポート期間が短いなどの違いもあり、CentOS Linuxを利用中のユーザーの全ての用途を満たすものではありません。

以下にサポートの終了日についてまとめました。

| ディストリビューション | サポート期間(EOL) |

|---|---|

| RHEL/CentOS Linux 7 | 2024年06月 |

| RHEL 8/CentOS 以外のクローン | 2029年05月(※1) |

| CentOS Linux 8 | 2029年05月 → 2021/12月(終了済) |

| CentOS Stream 8 | 2024年05月 |

| RHEL 9/CentOS 以外のクローン | 2032年05月(※1) |

| CentOS Linux 9 | リリースされない |

| CentOS Stream 9 | 2027年5月 |

※1クローン製品によってはRHELのサポート期間より多少長くなる場合があります

上記の表の通り、CentOS Linux 8は既にサポートが終了しています。

また、RHEL 7/CentOS Linux 7に関しても2024年にはサポートが終了します。

終了を迎えた製品は修正などが行われなくなるため、新たな脆弱性などが見つかった場合に対処できずセキュリティなどのリスクを抱えます。

また、終了した製品に対するベンダーやサードパーティーのハードウェア・ソフトウェアサポートも無くなっていくため、その環境を終了後も維持するのは困難になっていきます。

このため、CentOS Linuxをご利用中の方はなるべく早く他のディストリビューションに移行することを推奨します。

なお、RHELやその他のRHELクローンが10年程度のサポート期間を持つのに対して、CentOS Streamは5年程度しかサポート期間を持ちません。

例えばCentOS Stream 8を利用する場合、ひとつ前の世代のRHEL 7/CentOS Linux 7とほぼ同時期の2024年5月末までしかサポートされません。

CentOS Streamを検討されている方はサポート期間が短いことにご注意ください。

CentOS Linuxの代替OSについて

ここでは主にCentOS Linux 8を利用中のユーザーの選択肢を説明します。

- 1. 無償利用可能なRHELクローンを利用する

- 2. その他の無償利用可能なディストリビューションを利用する

- 3. 有償ディストリビューションを利用する

- 4. CentOS Linux延長サポートを利用する

以降にそれぞれについて解説します。

無償利用可能なRHELクローンを利用する

CentOS Linuxを利用していたユーザーにとっては、構成や使い方が変わらない無償利用可能な他のRHELクローンを利用することが、一番負担が少ないと思います。

代表的な無償利用可能なRHELクローンを以下に示します。

また、前述のCentOS Streamも多少性質が違いますがこちらに含めます。

| ディストリビューション | 説明 |

|---|---|

| AlmaLinux | ・CloudLinux 社 が主導するコミュニティで開発しているRHEL クローン ・RHEL と同等のサポート期間 (10年) ・CloudLinux 社による有償サポートがある ・Plesk 対応済 ・開発を主導するCloudLinux 社はクラウド・ホスティング向けOS で長い実績がある ・CentOS Linux の後継として開発されたRHEL クローンの中ではリリースの速さの実績No.1 ・詳しい説明はこちら |

| Rocky Linux | ・CentOS Project の共同設立者が立ち上げたコミュニティで開発しているRHEL クローン ・RHEL と同等のサポート期間(10年) ・共同設立者のCIQ 社 による有償サポートがある ・Plesk 対応済 ・コミュニティ主導という点でCentOS Linux に立ち位置が近い ・CentOS Linux の後継として開発されたRHEL クローンの中では知名度とコミュニティ規模No.1 ・詳しい説明はこちら |

| MIRACLE LINUX | ・サイバートラスト社 が開発している国産RHEL クローン ・RHEL と同等以上のサポート期間(10年, 有償サポート利用時12年) ・サイバートラスト社による有償サポートがあり、日本語での技術サポートを受けられる ・サイバートラスト社はRHEL のカスタマイズOS の実績があり、8.4以降はRHEL クローンとして無償利用可能になった ・日本語でサポートを受けたい方にお勧め ・詳しい説明はこちら |

| Oracle Linux | ・Oracle 社 が開発しているRHEL クローン ・RHEL と同等のサポート期間(10年) ・Oracle 社による有償サポートがある ・Oracle 製品の基盤として15年以上の実績があり、この表の中では最も長い ・RHEL に対してカーネルなどカスタマイズされている部分があるが、通常の利用についてはRHEL やCentOS Linux と違いはない ・Oracle 製品を利用している人にお勧め ・詳しい説明はこちら |

| CentOS Stream | ・CentOS Project が開発しているRHEL のアップストリームに位置するディストリビューション ・RHEL に取り込む更新の一部が先行適用される ・サポート期間はRHEL のフルサポートフェーズと同じ ( 約5年) ・マイナーバージョンの区別がないローリングリリース方式 ・ほぼRHEL クローンと同様の使い方ができる ・RHEL の更新を先取りしたい方にお勧め。長期利用には不向き ・詳しい説明はこちら |

上記のうち、AlmaLinuxとRocky Linux、MIRACLE LINUX(MIRACLE LINUX 8.4以降)はCentOS Linuxの終了をうけて開発された新規のRHELクローンです。

AlmaLinuxは、これらの中で最も早く公開を行いその後のバージョンアップも最速で追随するなど、対応の早さに特徴があります。

また、CentOS Linux 7からAlmaLinux 8や他のRHEL 8クローンへ世代を超えた移行を行う移行ツールプロジェクトELevateを公開するなどのサブプロジェクトにも積極的です。

Rocky Linuxは、コミュニティ主導という特徴を持ちその点でCentOSに最も近いディストリビューションです。

また、コミュニティの規模も大きく、知名度も新規に開発されたディストリビューションの中では高い傾向があります。

MIRACLE LINUXは、国産かつ日本語で技術サポートを受けられ、有償サポートを利用時は12年のサポートを持つなど、他のディストリビューションにない特徴を持ちます。

残りのOracle Linuxは、長年Oracle社の製品の動作基盤として採用されているRHELクローンで、ここで挙げた無償利用可能なRHELクローンの中では最も長い歴史を持ちます。

Oracle社の基盤として多少カスタマイズされていて純粋なRHELクローンとは言えない点がありますが、通常の利用に関してはRHELやCentOS Linuxと同じです。

これら4つについてCentOS Linuxの代替として問題なく利用することができます。

どれも実績のある企業やメンバーが関わっていてRHELと同等ないしそれ以上のサポート期間を持ち、パッケージ構成も基本的に同じなため、無償利用の範囲だとどれを選んでも大きな違いはありません。

このため、それぞれの更新速度やコミュニティ規模など皆さんが重視するポイントで選んでいただければと思います。

なお、ディストリビューション付属のパッケージだけでなくサードパーティー製品をご利用の方は、その製品が対応しているディストリビューションを確認してください。

例えば弊社で提供しているサーバ管理ツールPleskに関しては現時点ではAlmaLinuxとRocky Linuxのみに対応しています。

CentOS Streamは上記4つと異なり注意が必要です。

通常の利用に関してはRHELやCentOS Linuxと同じように利用でき、RHELより更新が先行するためいち早く脆弱性に対応できる大きな強みも持っています。

しかし、更新の先行によりRHELと同じバージョンを常に維持することができないことやサポート期間が半分しかないなどの弱みもあり、ユーザーを選びます。

CentOS Linuxをご利用中の方がCentOS Streamを検討される場合は、まずは自身の利用用途に適しているかを確認してください。

なお、ここで挙げたディストリビューションは全て、CentOS Linux 8環境から切り替えるツールを提供しています。

利用は自己責任とはなりますが、既に利用中のCentOS Linux 8環境をそのまま切り替えることができるのは大きな利点です。

その他の無償利用可能なディストリビューションを利用する

CentOS Linuxとは系統が異なりますが、世界的にはCentOS LinuxやRHELより人気なディストリビューションも存在します。

これらの中でクラウドでもよく利用される代表的なものを以下に示します。

| ディストリビューション | 説明 |

|---|---|

| Debian | ・Debian Project で開発されているディストリビューション ・Apt パッケージ管理システムを採用。パッケージ管理やOS の設定などがRHEL とは異なる ・コミュニティ主導で開発され、コミュニティの規模も大きい ・当記事で紹介する中で最も古くからあるディストリビューション ・安定性を重視しパッケージも豊富 ・2年に1回程度メジャーリリースし、LTS(Long Term Support) 版のサポート期間は5年 |

| Ubuntu | ・Canonical 社の支援で開発しているDebian から派生したディストリビューション ・Linux で世界最大シェア ・使いやすさを重視し、新しい技術・パッケージの取り込みに積極的 ・Canonical 社による有償サポートがある ・半年ごとに通常版、2年ごとにLTS 版がリリースされ、LTS 版のサポート期間は5年 ・有償サポート時はLTS 版のサポート期間を10年に延長可能 |

上記の表の2つは一般的にDebian系と呼ばれるディストリビューションです。

DebianやUbuntuの大きな特徴としては、パッケージの数が非常に豊富であることやRHELより短い間隔で更新されることが挙げられます。

このため、積極的に最新のツールや多種多様なツールを利用したいユーザーなどに人気です。

特にUbuntuは使いやすさも重視していて新しい技術の取り込みなどにも積極的なため人気があります。

また、これらは全世界でのシェアも大きくコミュニティの規模も大きいため、情報を集めることにも苦労しません。

ただし、DebianやUbuntuはCentOS LinuxやRHELと比較すると、別のパッケージ管理システムを採用しパッケージのインストール時などのコマンドが違っていたりOSの設定ファイル(ネットワークなど)の場所・記載方法が異なるなど多少の違いが存在します。

このためCentOS Linuxを利用していた人にとっては多少の違和感があるかもしれませんが、すぐに慣れる程度の違いです。

なお、サポート期間についてはLTS(Long Term Support)版で5年となります。

RHELよりは短いですが一般的な期間を持ちますし、Ubuntuでは有償サポートなどで10年まで延長可能です。

有償ディストリビューションを利用する

CentOS Linuxからの移行を機に有償ディストリビューションの利用を検討してすることも選択肢の一つです。また、無償のRHELクローンにも有償サポートが提供されています。

有償の場合は、その製品や契約レベルによりますが24時間サポートや迅速に修正パッチを受け取ることが可能になり、無償利用では使えないアプリケーションが利用可能になる場合もあります。

ユーザーが利用する環境に要求されるセキュリティやサービス品質を基準として有償利用するかを検討してください。

有償利用の例を以下に示します。

| ディストリビューション | 説明 |

|---|---|

| Red Hat Enterprise Linux(RHEL) | ・RHEL系の元になるディストリビューション ・長年商用環境などで使われて続けている実績がある ・サポート期間は基本的には10年 |

| RHELクローン+有償サポート | ・「無償利用可能なRHELクローンを利用する」で挙げたディストリビューションに有償サポートを付けて利用する ・サポート期間は基本的には10年(MIRACLE LINUXは12年) ・利用可能なのはAlmaLinux, Rocky Linux, MIRACLE LINUX, Oracle Linuxなど |

| Ubuntu + 有償サポート | ・Ubuntuに有償サポートを付ける ・サポート期間は10年 (基本5年+ ESMで5年。 16.04以前は最大8年) |

CentOS Linuxを利用中のユーザーは上記のうちまずはRHELの検討をお勧めします。

なお、Ubuntuで有償サポートを受けるとサポート期間をRHEL並みの10年に延長可能です。

Ubuntuを利用する方はこの目的だけでも有償サポートを検討する価値があります。

CentOS Linux 延長サポートを利用する

どうしてもCentOS Linuxから環境を移行できない方や移行にもう少し時間が必要な方のため、いくつかの会社がCentOS Linuxの延長サポートを提供しています。

延長サポートを利用した場合、CentOS Linuxのサポート終了後もセキュリティパッチなどを受け取ることが可能になり、脆弱性に対処ができます。

延長サポートを提供している会社の代表的なものとしては、RHELクローンの開発もしているCloudLinux社やサイバートラスト社などが挙げられます。

延長サービスは提供元によりサービス提供期間やセキュリティパッチの対象パッケージが異なるため、ユーザーの用途・サポート範囲などを基準に利用する延長サービスをご検討ください。

CentOS Linuxの代替OSの選び方について

CentOS Linuxをご利用中の方は、まずは無償で利用できて操作やパッケージ構成・サポート期間がCentOS Linuxとほぼ同じRHELクローン(AlmaLinux、Rocky Linux、MIRACLE LINUX, Oracle Linux)を検討することをお勧めします。

これらは、無償で利用できる範囲に関してはほぼ違いがなく、どれを選んでも問題はないと思います。

それぞれの特徴は前述の「無償利用可能なRHELクローンを利用する」をご確認ください。

これらの中で悩んだ場合、AlmaLinuxかRocky Linuxのうち皆様がご利用するサービスで提供しているものを選択すれば、特に問題は起きないとないと思います。

この2つは弊社に限らず多くのサービスにおいて少なくとも一方は取り扱っています。

なお、RHEL系のOSは現在バージョン8と9の選択肢がありますが、CentOS Linuxからの移行の場合は当面はバージョン8をお勧めします。

CentOS Linuxからの移行を考えている皆様は多くがCentOS Linux 7か8をご利用かと思いますが、CentOS Linux 8からであれば差がなく移行が容易ですし、CentOS Linux 7からの場合でもバージョン9よりは違いが小さいためです。

バージョン8でも2029年までサポートが続きますので、当面の移行先としては十分です。

ただし、バージョン9もリリースされて半年以上経過しそろそろ利用者が増え始める段階のため、新規のシステムの場合はバージョン9を使うのもいいと思います。

なお、上記以外の選択肢としては、十分なサポート必要を必要とする場合はRHELの検討をお勧めします。

既存のシステムの移行でなく新規に環境を構築する場合は、シェアが大きくパッケージが豊富なUbuntuやDebianもお勧めします。

どうしても移行できないか移行に時間が必要な場合は、CentOS Linux 8の延長サポートも検討してください。

最後に

弊社では各サービスにおいて、CentOS Linuxの替わりに利用できるディストリビューションの提供を行っています。

既に以下のサービスでAlmaLinuxやRocky Linuxなどが利用可能です。

※Rocky Linuxは一部サービスのみ提供

■ ALTUS by GMO

■ クラウドVPS by GMO

■ GMOクラウド専用サーバー

■ GMOクラウドPrivate

■ WADAXおたすけクラウドサーバー

■ WADAX専用サーバー

また、高性能なサーバー管理ツールPleskについても、多くのサービスにおいてAlmaLinuxやRocky Linuxで利用可能です。ぜひご活用ください。

サポートが切れたOSは脆弱性が見つかってもパッチが提供されずセキュリティ面で危険です。

特にサポートが既に終了したCentOS Linux 8をご利用中の皆様には、早急に他のディストリビューションに移行していただくようお願いいたします。

ALTUS byGMOでは14日間無料で新OSをお試しいただけます!ご興味がある方は以下よりご確認ください↓↓↓